Signori si nasce, come lui e pochi altri potevano dire; come noi abbiamo l’obbligo di ricordare, cercando ogni tanto di recuperare la memoria di quel garbo, di quella scelta accurata delle parole, di quel tipo di enfasi – solo quando lo sviluppo dell’azione lo richiedeva davvero – che non correva mai il rischio che l’esaltazione per il proprio modo di raccontare la partita occupasse la scena al posto dell’evento. I veri maestri sono quelli che non si sentiranno mai tali e lui effettivamente si schermiva, quando lo si chiamava in quel modo.

Uno che ha attraversato le epoche che vanno da Carosio a Martellini riuscendo a ricavarsi lo spazio di una sua riconoscibilità, di uno stile specifico, di una cadenza e di un timbro di voce non replicabili; forse per questo tanti imitatori si sono cimentati nel riprodurli: perché sapevano di portare nelle case della gente uno di famiglia, di fare cosa gradita al pubblico.

Un uomo del profondo Nord d’Italia che sin dalla prima sillaba pronunciata in ogni diretta riusciva, almeno per il tempo di una partita, a unire un Paese intero, da Aosta a Cefalù. Antipersonaggio per il modo di porsi e per essere refrattario a qualsivoglia auto celebrazione, ma suo malgrado mito trans generazionale in ragione delle sue espressioni rituali, attraverso le quali veicolava non la spettacolarizzazione posticcia a prescindere ma la cura della lingua, delle descrizioni e di una sintesi che tenesse conto al tempo stesso della comprensione da parte di tutto il pubblico e di mai tradita eleganza: quella sobria, quella dei veri signori, per l’appunto.

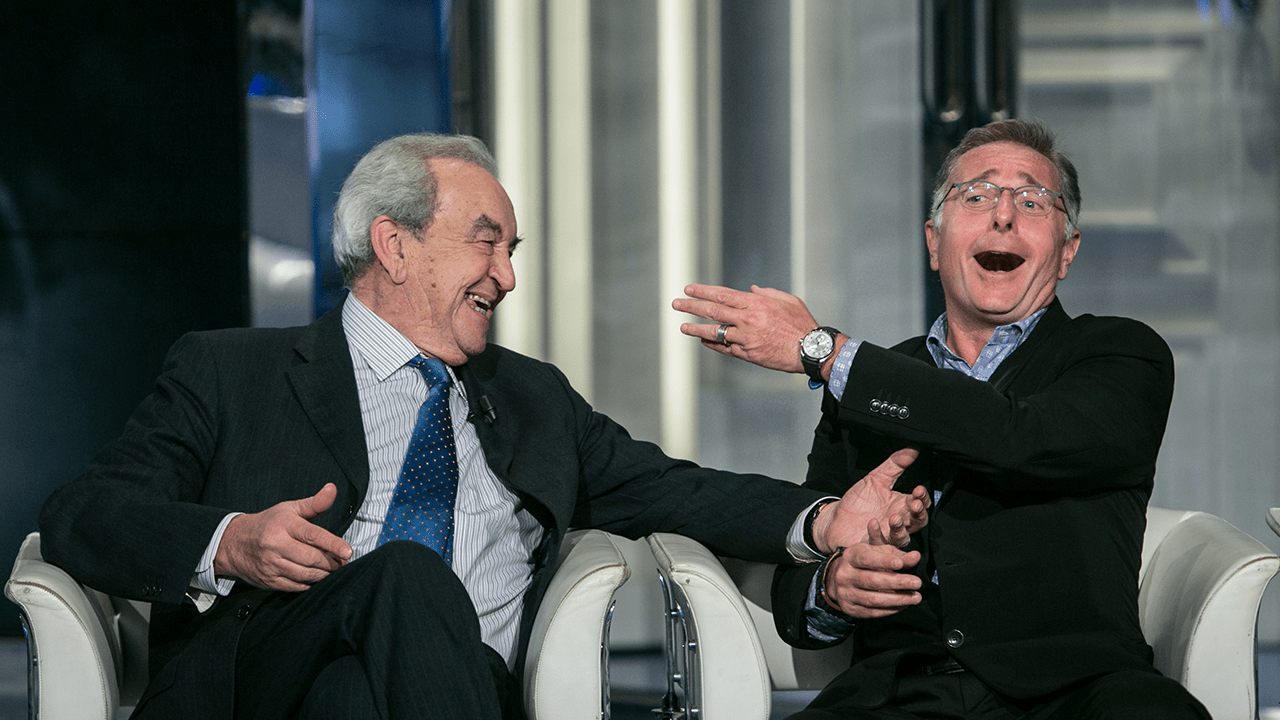

Il passaggio al racconto a due voci, nell’ultima parte della sua carriera, non aveva scalfito in nulla il suo carisma, perché il calcio, nel frattempo cambiato in modo sostanziale, venne nobilitato fino all’ultimo minuto dalla cornice del suo modo di raccontarlo.

Paolo Marcacci