È difficile anche soltanto immaginarlo, lo stadio di San Siro, oggi, che si riempie per un incontro di boxe allo stesso modo che per un derby o una partita contro la Juventus. Ma quel 26 maggio del 1968 non poteva che andare così, al botteghino come nelle case di milioni di italiani che con trepidazione soffiavano alle spalle di Sandro Mazzinghi, l’uomo e l’atleta che non aveva fatto altro che rimanere fedele a se stesso, alla propria fatica e al proprio, irriducibile, modo di essere, di stare al mondo, che era già un modo di combattere. E pur di stare nelle prime file facevano carte false i Vianello, i Tognazzi, i Mike Bongiorno, i Walter Chiari, quest’ultimo anche buon amico di Mazzinghi, oltre che tifoso.

E in fondo la vita stessa è tutta un giro di boa e quando ci si trova a invertire la rotta vuol dire che si è fatta la scelta più naturale possibile, vale a dire quella di sopravvivere. Come tante volte Sandro Mazzinghi era già sopravvissuto, alla Storia di tutti e a quella sua; alla fame che non dava tregua negli anni della Seconda Guerra mondiale, durante i quali avrebbe imparato a desiderare la bicicletta da corsa che i suoi, nei primi anni del Dopoguerra, non gli avrebbero comprato, perché non se la potevano permettere. Ma quando inforcava quella degli altri, era veloce al punto tale da essere promettente, sui pedali: riusciva a stare appresso ai primi ciclomotori, quelli con la cilindrata più piccola. E un giorno aveva anche conosciuto Gino Bartali, che gli era sembrato campione anche nei modi, nella semplicità.

Non c’erano di mezzo né il Milan né l’Inter, quel pomeriggio di fine maggio, a San Siro; eppure Milano traboccava di passione, oltre che di orgoglio: sessantamila tifosi che ora acclamavano, ora sospendevano il respiro, in un crescendo di sensazioni buone, forti della convinzione che in loro stava, inesorabilmente, trasfondendo l’uomo che portava in scena, sotto il cielo aperto della città, il suo ennesimo canto dell’anima. Proprio come un blues, certo, eccezionalmente germogliato nelle campagne intorno a Pontedera, in un rione chiamato “Belladimai”, che nessuno riuscì mai a capire se fosse più poetico o più malinconico. Milano, non unica a farlo ma sempre più chioccia col suo clamore e con la sua vicinanza appassionata, lo aveva adottato. Lui le aveva offerto un esempio di italiano nel quale riconoscersi, per la sua determinazione, la sua ostinazione, la capacità di rialzare la testa dopo i colpi più duri: quelli che riserva la sorte, fuori dal quadrato. Quelli che se su un ring si chiamano pugni, nella vita sono cazzotti, che nemmeno li vedi partire.

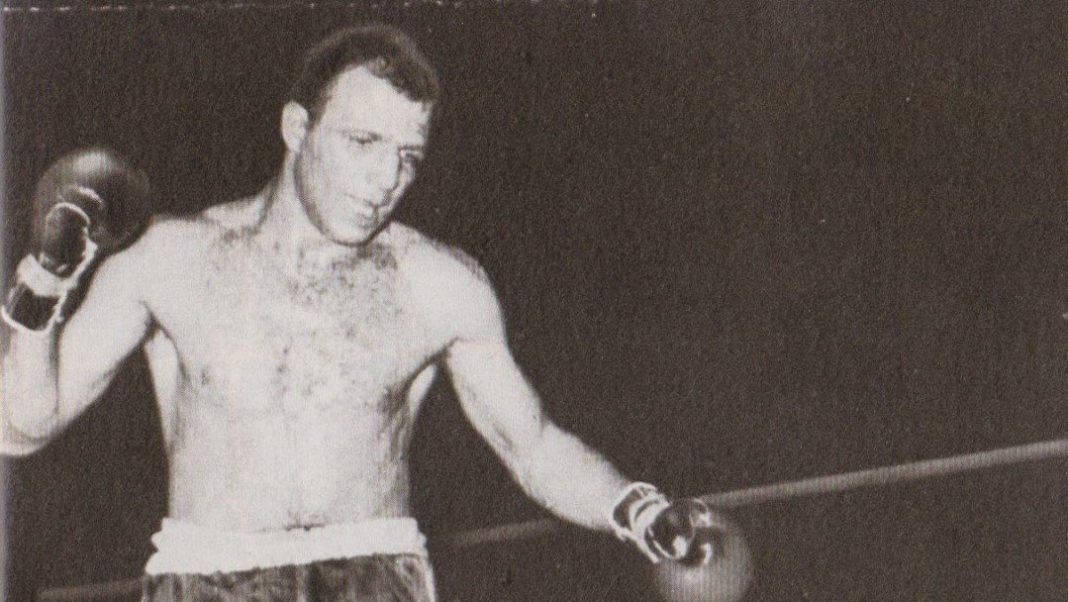

Aveva capelli cortissimi, il coreano: ispidi e pungenti come penne d’istrice; ogni volta che veniva avanti abbassando la testa era come se sugli zigomi di Sandro, o sulla sua fronte, si appoggiasse una spugna metallica. Ed era un campione, il coreano, per il titolo che deteneva e per come stava conducendo la sua battaglia, inesorabilmente: ciò che incassava, restituiva, appena poteva, tattico e mobile, potente nell’offensiva.

Ma la confidenza di Sandro col dolore avanzava un passo alla volta in territorio nemico; i taccuini dei giudici si riempivano delle stesse stimmate che i guanti dell’uomo di Pontedera, non più ragazzo e con alle spalle la propria linea d’ombra, lasciavano sul volto di Ki-SooKim, sul torace, battendo chiodi sulla milza, aghi nel fegato.

E alla fine Milano cullava un verdetto, indiscutibile, che a Sandro Mazzinghi riconsegnava il titolo di Campione del mondo dei Superwelter, al giro di boa dei trent’anni; alla resa dei conti con la preparazione maniacale alla quale si era sottoposto per tornare in vetta al mondo nella categoria in cui i suoi sessantanove chilogrammi erano sempre qualcuno di meno rispetto ai settanta e passa dei suoi avversari; di quelli che si trovavano a sperimentare quanto oltre potesse spingersi nel protrarre il ritmo che alla fine gli avrebbe dato ragione.

Si era sobbarcato ogni tipo di privazione, pur di riprendersi la corona: si era scordato la pastasciutta, il pane bianco, il bicchiere di quel vino che molti anni dopo avrebbe imparato a produrre. Tanta carne ai ferri, che da bambino mai avrebbe pensato potesse simboleggiare una privazione, un sacrificio; tanta corsa in anticipo sullo spuntare del sole, sedute di sparring infinite, esercizi dei quali perdeva il conto. Era stato quello, il suo giro di boa? Di certo battaglie così non si lavano mai via del tutto, non se ne vanno da nessuna parte i colpi sopportati in attesa del varco utile a piazzare il montante che possa incontrare il mento, la mascella di chi si ha di fronte.

A metà della terza ripresa era andato giù, il coreano, con l’aria di poterci anche restare: lo aveva poi destato il conteggio, restituendolo fino alla fine alla girandola dei colpi che si sarebbero somministrati a vicenda. Entrambi presagendo che non sarebbero stati più loro stessi, sul quadrato, nel modo in cui erano riusciti ad esserlo per tutte le riprese di quel confronto. E Milano incoronava il suo re, dopo che lo aveva già cinto di un affetto che, quello no, non sarebbe mai trascorso. Perché se ne vanno i titoli, si perdono prima o poi le cinture, si sfilano via dal corpo le doti più fulgide; ma l’amore del pubblico a cui il pugile ha consegnato se stesso, senza risparmiarsi nemmeno un secondo, resta inciso nel marmo della gratitudine.

E c’è una ragione: quella ragione che i lottatori come Sandro Mazzinghi, con i guantoni o senza, hanno sempre dovuto procacciarsi con più evidenza rispetto agli altri; per la durezza del tempo in cui sono venuti al mondo e per l’estrazione sociale che li aveva fatti crescere e venir su come uomini con il supporto delle proteine semplici dei fagioli, dei ceci essiccati, delle lenticchie con cui i contadini del circondario ricompensavano sua madre per i suoi servigi di materassaia.

Le banconote chi le vedeva mai. Anche per questo, una volta appesi i guantoni, Sandro Mazzinghi i soldi li avrebbe sempre amministrati con profitto, a differenza di tanti suoi colleghi. Ecco perché, quando tutto doveva ancora cominciare e cominciare per caso, a fare la differenza era stata un po’ di carne, quella che poi sarebbe diventata una delle facce delle sue privazioni di atleta, una volta cominciata incominciata quella fase della sua vita in cui, tra le altre cose, gli sarebbe capitato di vedersi arrivare all’angolo Ray Sugar Robinson, proprio lui, che si complimentava per il suo stile e gli consigliava di andarsene a combattere negli Stati Uniti, dove in ragione della sua tempra sarebbe subito diventato un idolo.

Perché tutto era cominciato quando aveva accompagnato il fratello Guido, più grande di lui e pugile più che decente (Campione italiano, podio a Helsinki), ad assistere a una riunione di dilettanti. Non si era presentato un novizio, bisognava trovare un sostituto e chiesero a Guido Mazzinghi se, per caso, suo fratello fosse disposto a prestarsi, tendendo la guardia alta per non farsi troppo male.

– Cosa me ne viene in tasca? – aveva chiesto Sandro.

– Vino, bistecca, pane, contorno, frutta… –

– Si può fare – aveva risposto Sandro Mazzinghi da Pontedera, rione Belladimai.

Paolo Marcacci